Les habitants du territoire d’Amazonas n’ont eu connaissance du projet que lorsque celui-ci était déjà en cours de construction.

D’abord, un éclair de lumière lointain apparut au cœur de la forêt. Puis, quelques animaux disparurent, et enfin, des jaguars affamés s’approchèrent du village. C’est ainsi qu’Eneva SA, la plus grande société d’exploration de combustibles fossiles d’Amazonie, se présenta aux autochtones de la Terre indigène Gavião Real, dans la municipalité de Silves, dans l’est de l’Amazonas.

« Nous avons vu un éclair de lumière. Nous étions stupéfaits, nous ne savions pas ce que c’était », raconte Ivanilde dos Santos, une femme autochtone Mura vivant dans le village de Santo Antonio, l’une des communautés autochtones de la zone affectée par les activités de l’entreprise. « Regardez, il y a le feu, ils incendient les champs. C’est ce que nous pensions », se souvient-elle.

Quelque temps plus tard, des informations circulèrent dans le village de Santo Antônio selon lesquelles les éclairs étaient dus à des explosions provoquées par le forage de puits de gaz. Mais les autochtones n’en reçurent jamais confirmation.

Comme sur une terre déserte, Eneva est arrivée sans parler aux habitants répartis dans sept villages autour des champs d’exploration gazière et pétrolière du complexe Azulão. L’installation de l’entreprise dans la région a impliqué plusieurs organismes publics. Aucun d’entre eux n’a pensé à informer les autochtones. Ils n’ont été ni consultés ni convoqués à une audience publique.

L’Agence nationale du pétrole, du gaz naturel et des biocarburants (ANP) a mis aux enchères les blocs destinés à la recherche et à l’exploration. L’Institut de protection de l’environnement de l’Amazonie (Ipaam) a délivré le permis environnemental pour le projet. La mairie de Silves a accueilli l’entreprise sur les terres.

Les Muras, comme Ivanilde, sont majoritaires, mais les peuples autochtones Munduruku et Sateré-Mawê vivent également sur le territoire. Ils chassent, pêchent, cueillent des fruits et se déplacent dans cette zone, déjà approuvée mais non encore délimitée.

« L’entreprise n’a jamais voulu avoir une telle conversation avec nous », explique le cacique Jonas Mura, qui dirige le mouvement autochtone pour la reconnaissance territoriale. « D’abord, ils n’ont jamais voulu. Ensuite, lorsqu’ils sont venus essayer de discuter avec nous, le sujet était déjà en cours », précise-t-il, en faisant référence aux activités d’Eneva dans la région.

L’exclusion des Mura, Munduruku et Sateré-Mawê des débats sur les impacts sur leurs territoires viole la Convention 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT), un traité international garantissant les droits des peuples autochtones.

Ce document stipule que les gouvernements doivent mener des consultations préalables, libres et éclairées avec les populations affectées par les développements sur leurs territoires. Au Brésil, cette convention a été approuvée par le décret législatif n° 143 du 20 juin 2002 et est entrée en vigueur le 25 juillet 2003.

« Elle [la convention] confère le droit et impose à l’État lui-même la manière dont il doit agir envers les peuples autochtones concernant leurs intérêts sur leurs territoires », souligne Mariazinha Baré, coordinatrice générale de l’Articulation des peuples et organisations autochtones d’Amazonas (Apiam). « Dès qu’elle viole nos droits, elle viole nos territoires, nos modes de vie, nos enjeux environnementaux et culturels ; en bref, c’est une série de violations qui commencent précisément parce que l’État lui-même ne respecte pas une prérogative dont il est signataire », affirme-t-elle.

Les peuples et la chasse sans animaux

Pour installer les pipelines par lesquels circule le gaz, l’entreprise a défriché une clairière dans la forêt dense. Les arbres ont été abattus, et les machines sont arrivées, avec leur bruit et le mouvement des hommes dans la forêt.

« Les femmes ont commencé à perdre leur intimité, par exemple en lavant le linge au bord de la rivière, en allant seules chercher du bois de chauffage », explique le cacique.

La circulation et le bruit des machines et des véhicules ont également effrayé les petits animaux, comme les pacas et les sangliers. « Même les agoutis, autrefois plus faciles à voir, sont désormais presque invisibles », déplore Ivanilde.

« Là où nous chassions autrefois, ce n’est plus possible », explique Jonas. Ces espèces font partie du régime alimentaire indigène. La chasse est une pratique ancestrale, destinée à la subsistance, et elle ne porte pas atteinte à l’équilibre de la biodiversité. Si les petits animaux sont absents du régime alimentaire des Muras, ils perturbent également le régime alimentaire des jaguars, qui ont commencé à se déplacer plus loin pour chasser leurs proies.

Le cacique Jonas Mura, produisant de la farine dans son village – Archives personnelles

« Il est venu ici », raconte Ivanilde dos Santos, une indigène Mura qui a vu un jaguar voler l’un de ses chiens une nuit de 2023. « Et maintenant, nous disons aux enfants de ne plus jouer comme avant », ajoute-t-elle.

Présenté en 2023, le rapport d’impact environnemental (RIMA) préparé par Eneva pour l’autorisation d’installation et d’exploitation de l’usine de pétrole et de gaz naturel et de la centrale thermoélectrique ne mentionne même pas les populations autochtones de la zone. Le document présente les caractéristiques environnementales, mentionne la présence de communautés riveraines et énumère les impacts sur la zone d’exploitation de l’entreprise, tels que la perte de couvert végétal et l’interférence avec la faune.

« Pionnier du pétrole »

Publié le 1er octobre, le rapport « The Money Trail Behind Fossil Fuel Expansion in Latin America and the Caribbean » désigne Eneva comme un « pionnier du pétrole », en référence aux explorateurs et colons des siècles passés. Selon le rapport, l’entreprise est responsable de 72 % de la zone d’exploration des combustibles fossiles dans le biome amazonien, consolidant ainsi sa position de premier exploitant de gisements gaziers dans la région.

« Eneva s’impose comme la plus grande entreprise privée brésilienne engagée dans l’expansion des énergies fossiles en Amazonie. Entre 2022 et 2024, elle a levé 2,72 milliards de dollars de financement, dont 75 % auprès de banques nationales, notamment Itaú, BTG, Bradesco et Grupo XP », indique la publication, publiée par l’Institut international Arayara du Brésil et l’organisation allemande Urgewald, en partenariat avec Conexiones Climáticas (Mexique), FARN (Argentine) et Amazon Watch (Pérou).

Selon John Wurdig, ingénieur environnemental et responsable de la transition énergétique chez Arayara, la consultation des peuples autochtones devrait avoir lieu avant même la vente aux enchères des blocs d’exploration, afin que ces communautés puissent être incluses dès le départ dans la prise de décision concernant leurs terres.

« Malheureusement, l’ANP ne fait pas ce que nous souhaiterions vraiment, c’est-à-dire mener une consultation préalable, libre et éclairée avec les communautés traditionnelles avant la vente aux enchères », explique Wurdig.

Présence et démarcation autochtones

La Terre Indigène Gavião Real chevauche presque entièrement les blocs d’exploration pétrolière et gazière acquis par Eneva SA lors d’une vente aux enchères organisée par l’Agence nationale du pétrole (ANP). Auparavant, la zone appartenait à Petrobras.

Selon la Fondation nationale des peuples autochtones (Funai), la zone se trouve dans la phase initiale de qualification du processus de démarcation.

« En ce qui concerne les licences environnementales pour les projets d’Eneva dans la région, comme l’activité d’exploration gazière connue sous le nom de Campo Azulão, il convient de préciser qu’aucune déclaration préalable n’a été demandée à l’autorité indigène avant que la licence ne soit délivrée par l’organisme environnemental responsable, l’Institut de Protection de l’Environnement de l’Amazonie (Ipaam) », informe la Funai.

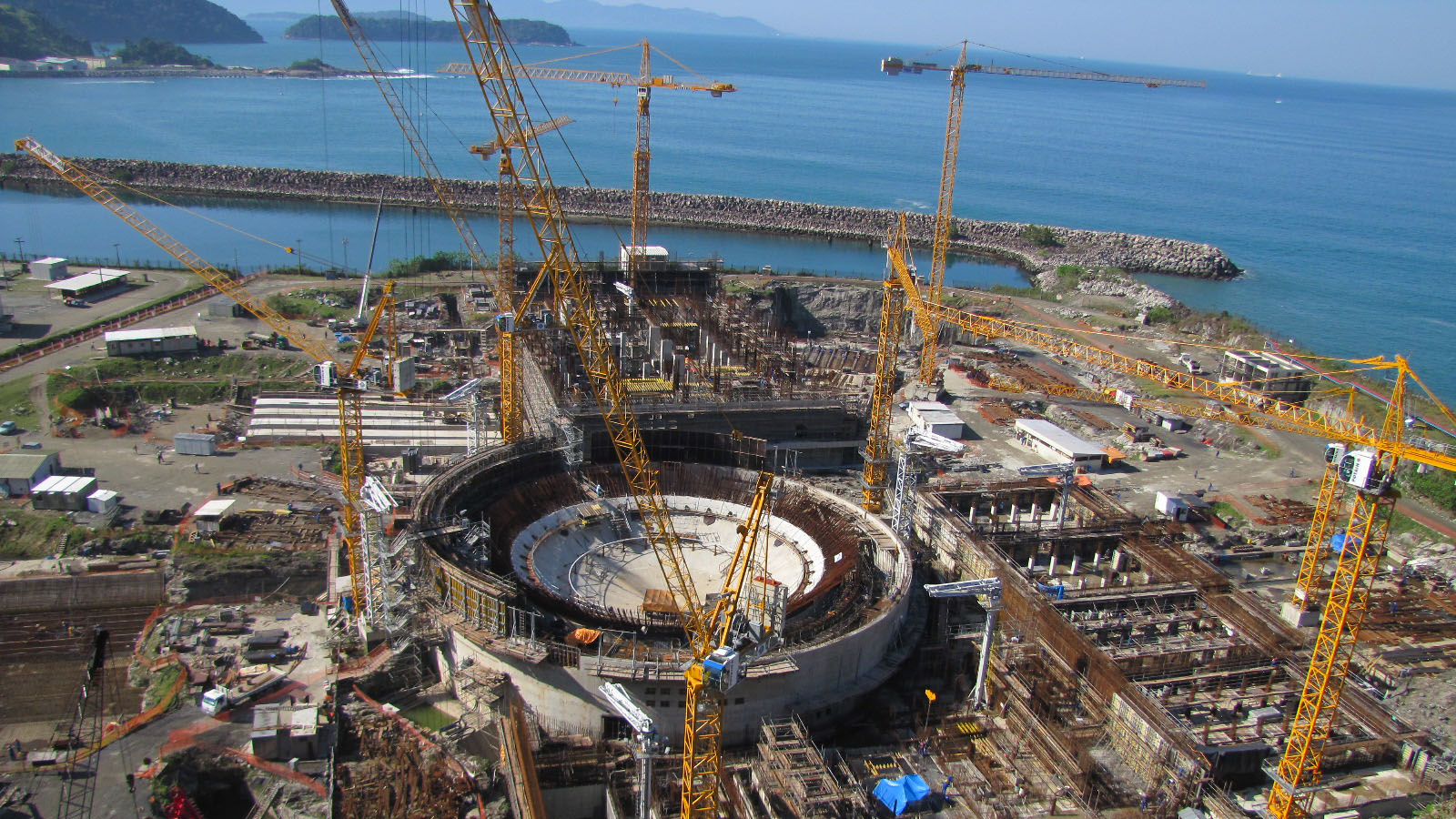

L’UTE Jaguatirica II, à Roraima, est alimentée par le gaz du gisement Azulão, exploité par Eneva, à Silves – disclosure/Eneva

« Rien que sur le territoire de Gavião Real, on compte huit zones de terre noire, dont l’une abrite un ancien cimetière indigène et constitue également l’un des sites archéologiques de la région », indique un rapport de la Commission pastorale des terres (CPT). Ces zones de terre noire sont des régions où vivent des autochtones.

Selon un rapport du Conseil missionnaire indigène (Cimi), publié en 2025 sur les violences de 2024, « le gouvernement de l’Amazonas et l’entreprise Eneva persistent à ignorer l’existence des peuples indigènes dans la région, mais selon les données de l’IBGE [Institut brésilien de géographie et de statistique] de 2022, 1 066 indigènes vivent à Silves ». Jonas Mura estime cependant que la population indigène dépasse les 2 000 personnes, car la zone comprend des communautés isolées et des communautés situées dans des endroits difficiles d’accès.

Que disent les organismes publics ?

Le rapport d’impact indique que, tout au long des études, dix-huit entretiens ont été menés avec des représentants des collectivités locales. Brasil de Fato a contacté la municipalité de Silves, mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication de cet article.

L’ANP indique qu’elle « se conforme à toutes les décisions des agences environnementales, y compris en ce qui concerne l’exclusion des zones chevauchant les unités de conservation et/ou les zones autochtones et quilombolas ».

« Concernant spécifiquement la consultation préalable, libre et éclairée (CPLCE), conformément à la Convention n° 169 de l’OIT, l’ANP estime que, pour qu’elle soit effective, des informations sont nécessaires et ne seront disponibles qu’après la signature du contrat et l’évaluation de la zone. Autrement dit, l’ANP ne peut pas la mettre en œuvre avant l’appel d’offres », indique la note de l’agence envoyée à la presse.

Dans une déclaration à Brasil de Fato , Eneva a déclaré que « tous les projets de l’entreprise sont menés avec une rigueur technique et un respect absolu de la législation environnementale, des droits des communautés locales et des procédures légales établies par les autorités compétentes ». L’entreprise n’a pas répondu directement à la question de savoir si elle avait connaissance de l’existence de communautés autochtones dans sa zone d’opérations ni si elle avait déjà sollicité des contacts et des informations auprès de la Funai.

L’entreprise a déjà créé plus de 3 500 emplois directs et indirects dans l’État, privilégiant toujours l’embauche locale. À Silves, entre 2019 et 2021, le PIB par habitant a progressé de 51,4 %, témoignant de l’impact positif du travail de l’entreprise, qui soutient également des projets dans les domaines de l’entrepreneuriat féminin, de l’éducation et des filières locales, avec des initiatives de bioéconomie. Eneva a déjà investi plus de 3,5 millions de reais dans le projet Elas Empreendedoras, qui a permis à tous les participants de sortir de la pauvreté dans l’État.

L’Ipaam n’a pas répondu aux questions envoyées avant la publication de ce texte. L’espace reste ouvert.

Le rapport a été réalisé avec le soutien de la Fondation Rosa Luxemburg

*Texte mis à jour à 11h38 le 17 octobre pour inclure une note d’Eneva.

Édité par : Luís Indriunas

traduction caro d’un article de Brasil de fato du 17/10/2025

Fonte: Coco Magnanville

Foto: Reprodução / Eneva